�@�@�@�@![]() �@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@

�@ �@�@2020�N11��13���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E

| ��ʌ������U�������SMF�A�[�g���q��2020�ɂē������\�̐Γn�\�q����o�d����܂��B �����MI���_�a�����畁�y�܂ŁF�n�[�o�[�h�����w�@�v���W�F�N�g�E�[�����S���|�p����B �����Ԃ̂�����͐��Q�����������B 2020�N11��15���i���j13��30������B�I�����C�� �@�@�@�@http://www.artplatform.jp/event2020/flier/SMF_with_corona.pdf �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �@�@�@ �@�@�@ |

�@�@�@�@2020�N10��6���i�j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E

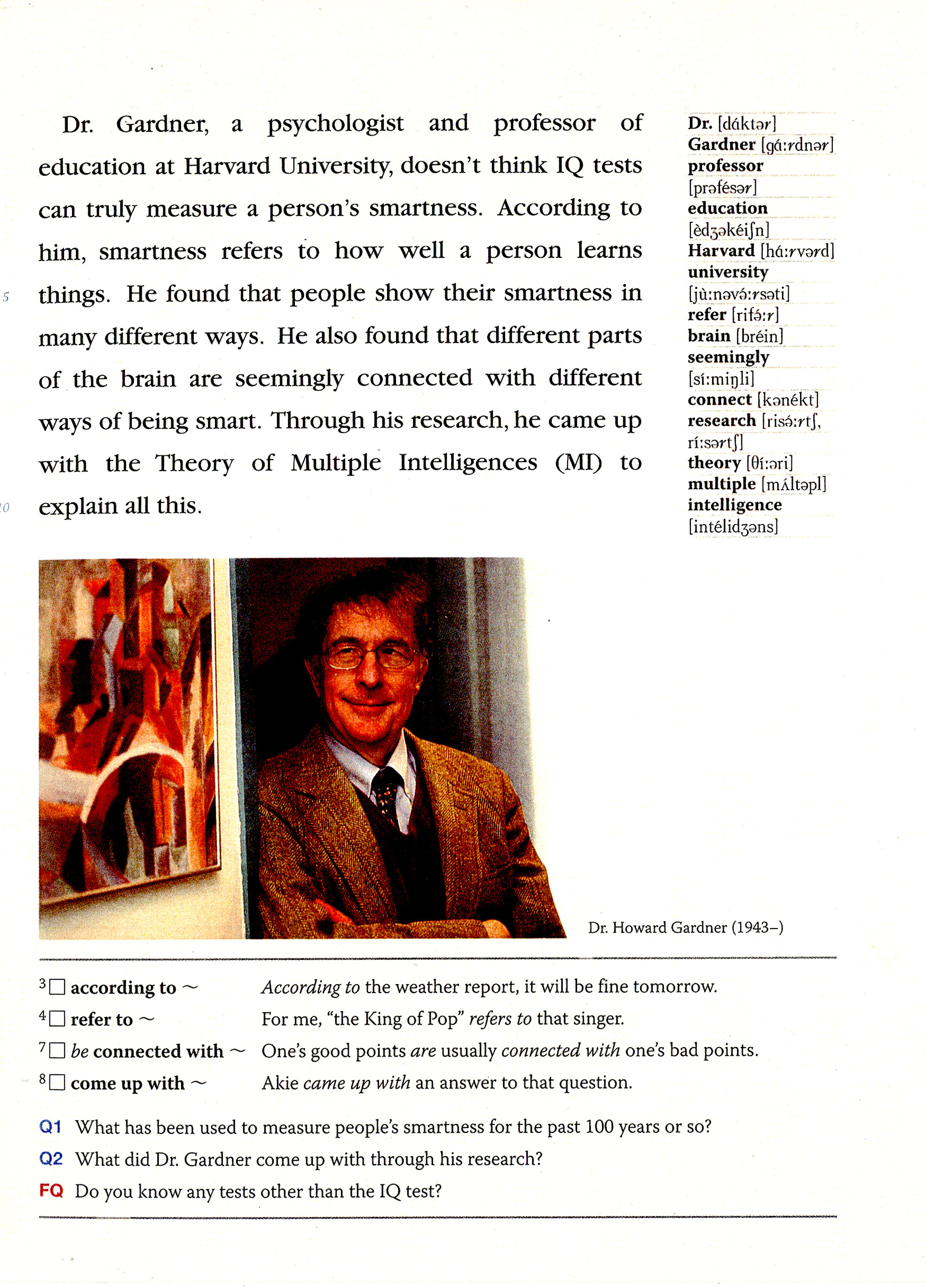

| �n���[�h�E�K�[�h�i�[���ʌ��J��� �A�����J����w��̓n���[�h�E�K�[�h�i�[�ɋ���w�����ɂ����錰���ȋƐтƌ��тɑ��ē��ʌ��J�܂����^���܂����B������ZOOM�ɂ��2020�N10��3��15�����i�č������W�����ԁj�s���A���E���̎Q���҂���j������܂����B https://www.gse.harvard.edu/news/20/07/gardner-honored-aera *�A�����J����w��i1916�N�ݗ��A�w���25,000���i�C�O���14���A96�����j�j |

�@�@�@�@2019�N10��30���i�j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E

| 2019�N10��30���i�j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�EHero Dad�@�|MI���_�Ɋ�Â����c�������A�j���[�V�����ԑg �@MI���_�Ɋ�Â��X�y�C���Ő��삳�ꂽ�A�j���[�V�����ԑg�AHero Dad�����E���Ŏ����ł���悤�ɂȂ�܂��BHero Dad��Wise Blue Studios�����삵���c������(2�Ύ�����6�Ύ�) �ԑg�ł����A���̂قǁA���̔ԑg���A�����J���O���̐��E�I�ȃR���e���c��Ƃ������������Ƃɂ��A���E�Ɍ����Ĕz�M�ł���悤�ɂȂ�܂����B �@Hero Dad�͕��e��3�̖�����炷�ƒ낪����ɓW�J�����R���f�B�ł��B��Ђ���A������e�����C�A�S����܁A�e�[�u���N���X�A������g�ɓZ���X�[�p�[�q�[���[�ɂȂ��ē��X�N������̉����ɒ��ނ̂ł����A�������s�����ǖ��ɏ�������Ƃ����V���[�Y�\���ɂȂ��Ă��܂��B https://www.animationmagazine.net/tv/wildbrain-picks-up-wise-blues-hero-dad-for-worldwide-distribution/ �@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  |

�@�@�@�@2019�N8��30���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E

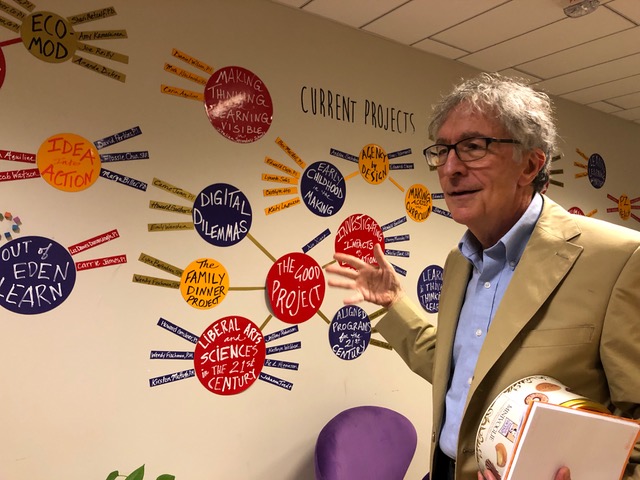

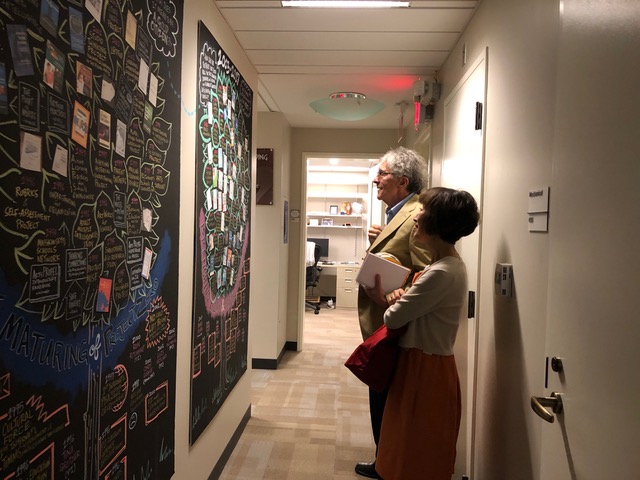

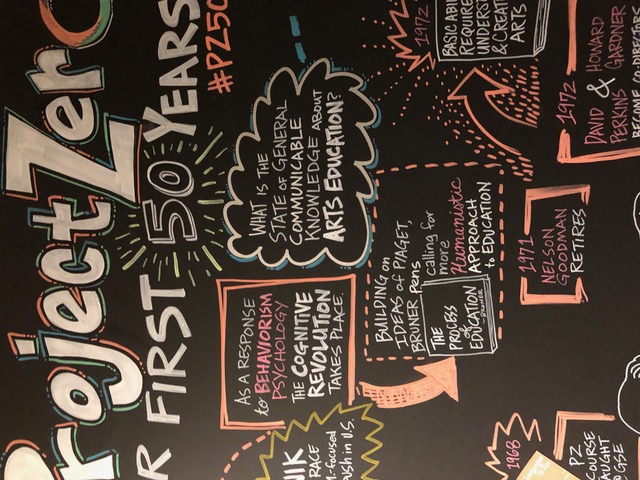

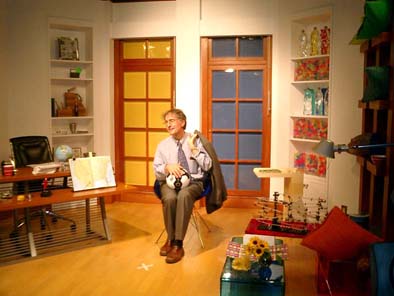

| �@2019�N8��30���u���{MI������v���\���ē��{�l�h������ �Γn�\�q�Ɠ��{�g���G���n���[�h�E�K�[�h�i�[��K�₵�܂����B �@�K��ړI�̓n�[�o�[�h�E�v���W�F�N�g��50�N�j�����ƍŋ߂̔ނ̌����ɂ��Ă̏����W�ł��B�u���{MI������v�̂��߂Ƀn���[�h�E�K�[�h�i�[���p�ӂ����X�P�W���[���͈ȉ��̒ʂ�ł��B �@�P�j2020�N���s�\��̌��ݎ��M���̒����ɂ��Ă̓��e�Љ�F �n�[�o�[�h�����w�@Longfellow 235�i�n���[�h�E�K�[�h�i�[�������j�ɂăK�[�h�i�[���M���̒����̓��e�ɂ��Đ��� �@�Q�j�n�[�o�[�h�E�v���W�F�N�g�E�[��50�N�j �@�@�@�n�[�o�[�h�E�v���W�F�N�g�E�I�t�B�X�ɂăK�[�h�i�[���W���|�X�^�[���50�N�j����� �@�R�j�n�[�o�[�h�E�v���W�F�N�g�@Good Project�����o�[�Ƃ̃~�[�e�B���O�@ �@�@�@�n�[�o�[�h�E�v���W�F�N�g�E�I�t�B�X�ɂăK�[�h�i�[���t�@�V���e�[�^�[�ƂȂ�AGood Project�̃e�B�[���̃����o�[�����ݎ��g��ł��錤���A�܂��l�I�ɍs���Ă��錤���ɂ��Đi��������B �K�[�h�i�[�����ꂼ��̔��\�҂Ɏ���A������^������A���{MI�������̎�����t���A�S�̂œ��_���s���܂����B ���̂悤�Ȍ`����Good Project�����o�[�ƃK�[�h�i�[�͍Œ�1�T�ԂɈ�x�̓~�[�e�B���O���s���Ă��邻���ł��B�܂������`�^�C����e�B�[�^�C���Ȃǂł��f�B�X�J�b�V���������邱�Ƃ����������ł��B �@�@�o�Ȏ� �@�@�@Howard Gardner: Principal Investigator �@�@�@Danny Mucinskas: Project Manager �@�@�@Shelby Clark: SENIOR RESEARCH MANAGER �@�@�@Wendy Fischman: Project Director �@�@�@Lynn Barendsen: Project Director �@�@�@�Γn�\�q�F���l������w���ێЉ�Ȋw�{�����@�y�����A���{MI������ �@�@�@���{�g���G�F�g���G�Z�Պ�����ЎВ��A���{MI��������ǒ� |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

|

�@�@�@�@2018�N9��25���i�j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

|

���{�̂i�`�k�s�ɂāA�l�h���_���Љ��܂����B |

.jpg) |

|

�@�@�@�@2017�N5��8���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

|

2016�N8���R��?8��6���A���{MI�����Discovery Park(���`)�ōs�����u����[�N�V���b�v�ɂ��Ă̋L����

�i�}���e�B�v���E�C���e���W�F���X�E�I�A�V�X�[�n���[�h�E�K�[�h�i�[�j��MI �̌����T�C�g�Ɍf�ڂ���܂����B |

�@�@�@�@�@2016�N9��20���i�j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

|

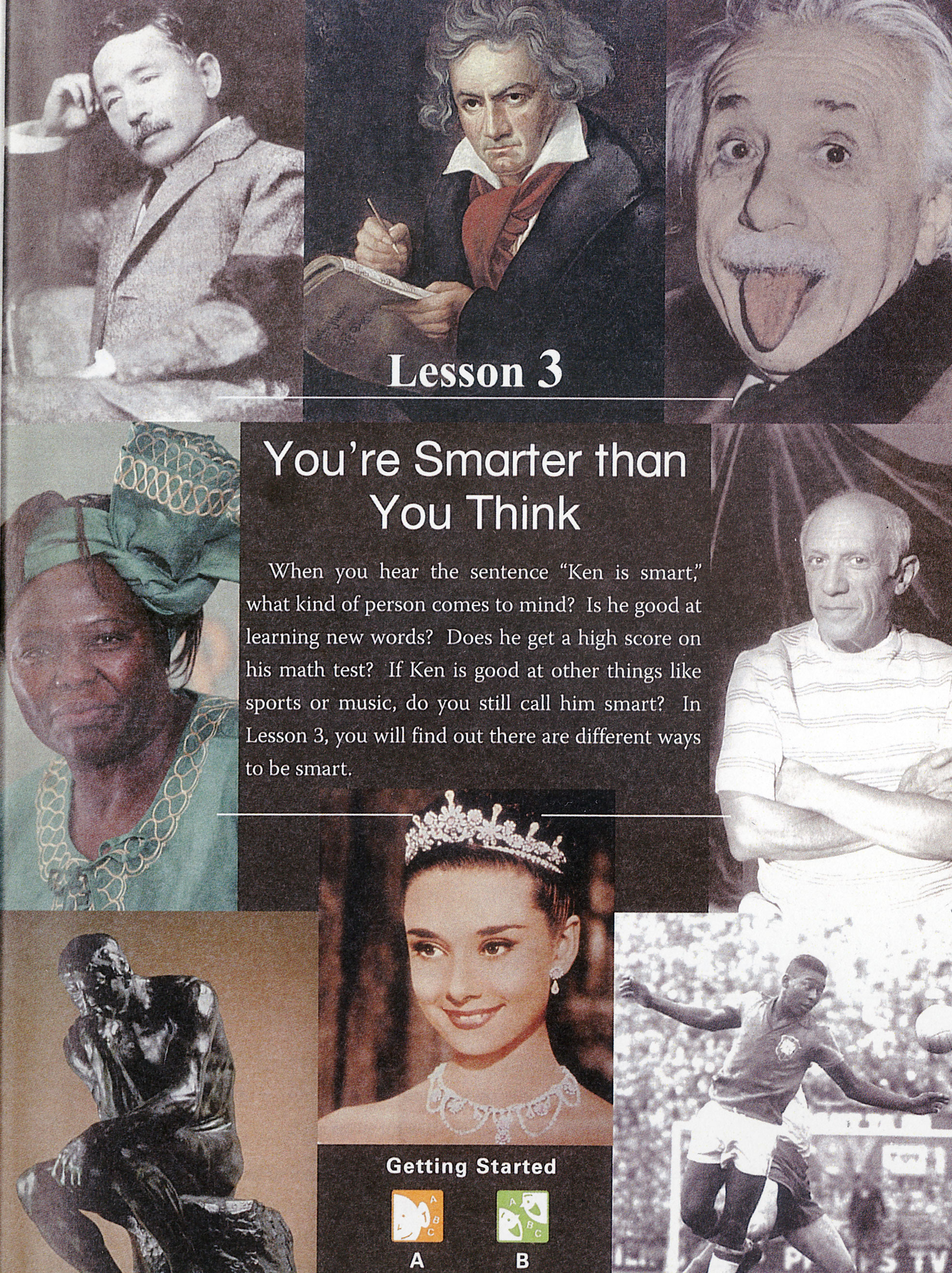

�n���[�h�K�[�h�i�[����MI Oasis �Ƃ����T�C�g�̒��ŁA���{�̋��ȏ���MI���_�����グ��ꂽ���Ƃ��Љ��Ă��܂��B������@��ɂ����Ɠ��{��MI���_���L����ƃA�����J������������Ē����Ă��܂��B

http://multipleintelligencesoasis.org/multiple-intelligences-featured-in-japanese-textbook/ |

|

|

|

�@�@�@�@�@2016�N8��24���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

| �����̊w�Z�Ə̂����TED�@Conference�ł͖���X�s�[�J�[�̊�Ԃꂪ�y���݂ł����A�䂪�n���[�h�K�[�h�i�[�����x�܂��Ȃ���Q�O�P�T�N�P�P���P�T���ATEDxBeaconStreet�@�ōu�����s���܂����B�gBeyond Wit and Grit: Rethinking the Keys to Success�h�i�u�E�B�b�g�ƃK�b�c�̌������ɂ́F�����ւ̌��ɂ��ččl�@����v�j�Ƃ������ŁA�u����MI���_����ŋ߂̌����܂ł�ԗ����Ă��܂��B�u���ƃT�u�^�C�g���͉p��ōs���Ă��܂����A�n���[�h�E�K�[�h�i�[�̋��͂̂��ƁA�T�C�g�ɂ͓��{MI������̐Γn�\�q���i���l����j���a�����Ă��܂��̂ŁA�����������������A��������w�[�܂邱�ƂƎv���܂��B https://howardgardner.com/videos/ TedxBeaconStreet On November 15th, 2015, Howard Gardner delivered his talk �gBeyond Wit and

Grit:

Rethinking the keys to Success�h at Boston�fs TEDxBeaconStreet event.

Watch the video to learn about Gardner�fs work on intelligence and the Good

Project and his current thoughts on

what it takes to be success today. You may also click

here for a Japanese translation of the audio.

|

|

|

|

�@�@�@�@2016�N8��17���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

| Ms.Keiko Ishiwata, Acting President at Japan MI Society & lecturer at Yokohama National University and Tomoe Fujimoto, executive director at Japan MI Society & President of Tomoe Soroban Co., Ltd., were invited by Discovery Park (D Park) in Hong Kong on August 3 to August 6, 2016. D Park is a shopping mall for families and their children with the best educational facility in Hong Kong, which uses Multiple Intelligences (MI) theory as its base and for its practitioners. The purpose of their visit was as follows; 1. To give a talk on MI theory practice in Japan and conduct an MI theory application example using Japanese abacus in order to foster intelligences. 2. To have a press conference. Hong Kong has become interested in MI theory and people want to know the efficacy of MI theory and how to practice it in their family education and public education. 3. To discuss potential collaboration in the near future. http://www.dpark.com.hk/en/mi/about.html https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf- VM7Gv_CbFkfmdUGWRZcL38KSx0NdLODy_pW64xl1l-sZw/viewform |

| �@2016�N8���R������8��6����4���ԁA���{MI������̉��s�Γn�\�q�y�ю����Ǔ��{�g���G�����`��Discovery

Park(D Park)�i�q�ǂ������Ƒ��w���^�[�Q�b�g�ɂ����V���b�s���O�E���[���̒���MI���_�Ɋ�Â������玖�Ƃ�W�J���Ă���j�ɏ�����܂����B �@D Park�����������ق����ړI��MI���_�̃Z�~�i�[�Ƃ��̎��H��̃��[�N�V���b�v�A����̋������Ƃ̑ł����킹�ł��B�@�܂��A�u���{�ɂ�����MI���_���H�v�ɂ��ĐΓn���u�����A�u���d�m������Ă�Z�ՁiMI���_���H��j�v�Ƃ����^�C�g���œ��{�����[�N�V���b�v���s���܂����B �@D Park�����@��A���玖�ƕ���̃X�^�b�t�ƈӌ��������s���C�����MI������̋��͕��@�⋦�����Ƃ�b�������܂����B�܂��AD Park�͍��`�ōŋ߁A���ڂ���Ă��邱�Ƃ�����A�n������G���Ђ���Q���Ԃɓn��AMI���_�̊w�Z�����ƒ닳��ɒu����L�v���ɂ��āC���{�ł�MI���_�F�m�x�A�Z�Ղ�MI���_�I���p�ɂ��Ď�ނ��܂����B http://www.dpark.com.hk/en/mi/about.html https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf-VM7Gv_CbFkfmdUGWRZcL 38KSx0NdLODy_pW64xl1l-sZw/viewform |

||

|

|

|

�@�@�@�@�@2016�N7��15���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

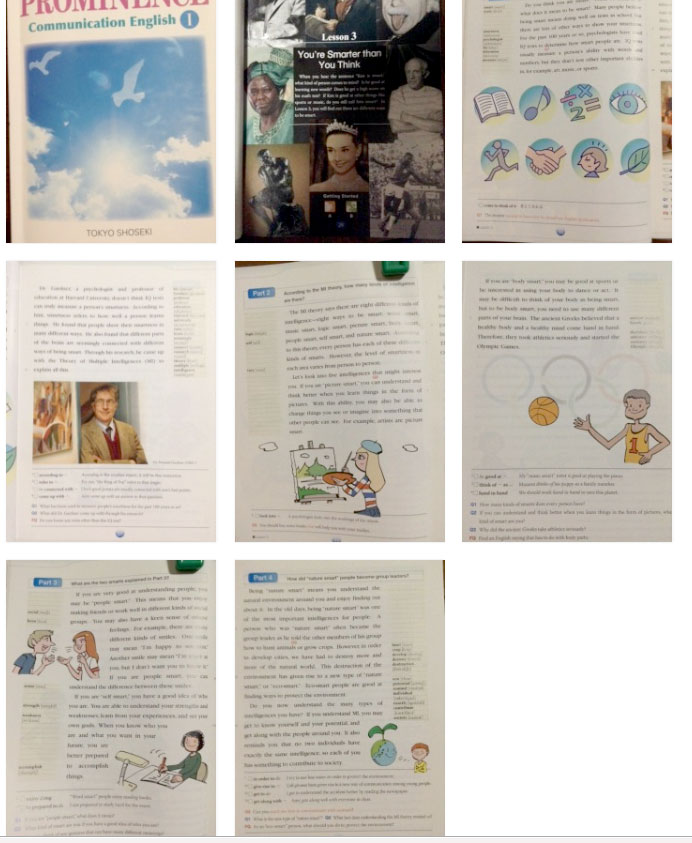

| ���̓x�������Д��s�̍��Z���p�p��̋��ȏ�Prominence��Howard Gardner�����̎ʐ^�����MI���_�����グ���A���Z�������ɂW�̒m���̑��݂��Ȍ��ȉp��̕��͂Ō���Ă��܂��B ���Z�����m�������l�ł��邱�ƂƂ��������ɋC�������ƂŁA�Ⴆ�A�i�H�I���₻�̌�̐l���ւ̎w�j�ɂȂ�̂ł͂Ǝv���܂��B ���AYou�fre smarter than you think�Ƃ����\��̖{�Ńg�[�}�X�A�[���X�g�����O�������Ղȉp���MI���_��������Ă��܂��B |

|

|

�@�@�@�@�@ 2016�N4��28���i�j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

| �n���[�h�K�[�h�i�[�����̒����AGood Work: When excellence and ethics meet�����{��ɖ|��o�ł���܂����B���݁A�K�[�h�i�[�����͂���Good

Work�ւ̌����ɍł��͂����Ă�������Ⴂ�܂��B �@�ŋߓ��{�̊�Ƃł̕s�ˎ������ɂ��邱�Ƃ������Ȃ�܂������A��l�ł������̕������̌o�ςƗϗ��͋����ł���Ƃ������ƁAGood Work�����A�őP�̉�����ł��邱�Ƃ�F�����Ē�����Α�ϊ������v���܂��B |

|

�@�@�@�@�@2016�N3��27���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@

| �@2016�N3��27���A���{MI������J�Â���܂����B2���\���ɂȂ��Ă���A�P���ł�MI���_�w�K�̋@���݂��A2���ł�MI���_���H�҂���̎��H�y�ь����ƂȂ��Ă��܂��B �@�ꕔ�ł�2013�N�o�ł��ꂽUnderstanding ( Gradner, H. (2013). The Learning & Mind Series-Understanding. The matrix [DVD]. Los Angeles, CA: Into the Classroom Media.)�����ނƂ��āA����������Ȃ���u�����̂��߂̋���v�ɂ���MI���_�I�ɍl�@���܂����B

�@�u�����̂��߂̋���v��|�F�f�W�^���Љ���c�邽�߂ɂ͏]���^�̋L���d���̋l�ߍ����炩��̒E�p���}���ł��B����̋��ɂ̖ړI�͂��ꂼ��̊w��̈�ɑ������v�l�l����{�����邱�ƁA������[�߂邽�߂̋�����������邱�Ƃł���A���̖ړI�𐋍s�����i�Ƃ���TfU�iTeaching for Understanding�j���v�ƂȂ��Ă��܂��B���̖ړI���B���ł���A�e�X���w�K������勳�Ȃ̒m�����Љ�Ŋ��p���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A�������\�͂�L�����l�ނ�y�o���Ă������Ƃ��\�ƂȂ�܂��B �@��2���ł�MI���_���H�҂Q������̕�����܂����B�܂��A�c�����i��q��w���u�t�j��TfU�Ȃ�т�Four Dimensions of Understanding�����ɓW�J�����u�Љ�ȥ�n���ȋ���@�v�̎��Ƃ̎��g�݂Ɖۑ�ɂ��ĕ��܂����B���ɏ��ю��i�����w��w�@����w�����ȏy����)�����l�s�������c���w�Z�ł�MI�ɂ�����C���^�[�p�[�\�i���C���e���W�F���X���琬���邽�߂̋��t�⒇�ԂƂ̑Θb���d�����������w�K�ƁC�C���g���p�[�\�i���C���e���W�F���X���琬���邽�߂̑Ώۂ⎩�ȂƂ̑Θb���d���������ȓI�Ȋw�тɂ��w�K���ʂƌ����c���w�Z�ɂ����炳�ꂽ�ω��ɂ��Ă̌����\���܂����B

|

�@�@�@�@�@2016�N1��20���i���j�����������������������������������������������������������E�E�E�E�E�E�E�@�@

| David Howland, who has died aged 56, was a pianist, harpist, educator, and Multiple Intelligences practitioner and a dedicated member of Japan MI Society. He was one of the writers of �gMI around the World�h and �gMind, Work, and Life: A Festschrift on the Occasion of Howard Gardner's 70th Birthday�h. David was born in Binghamton, NY in 1960. He attended State University of New York (Bachelor of Arts in Linguistics, honors), State University of New York, receiving his Masters in Teaching in English language, literature and education and pursued his doctoral studies in linguistics, education and humanities at University of Pennsylvania and State University of New York . He taught, Showa [Women's University] Boston (Boston, MA), University of Pennsylvania (Philadelphia, PA), Berklee College of Music (Boston, MA), St. Maur International school (Yokohama, Japan), St. Mary's International School (Tokyo, Japan) and so on. Over the course of his teaching career, he taught music and ESL, to a variety of students. He continually updated his vast knowledge to improve his teaching skills, contributing to education in both the USA and Japan. David enjoyed playing the piano, harp and violin. He loved music and Japanese KAMISHIBAI. He leaves many wonderful friends and former students who remember him and his music fondly. |

| ���{MI������ݗ�������育�s�͒����܂���David Howland���������Q�V�N�P�Q���ɖS���Ȃ��܂������Ƃ��ނ�ł��m�点�v���܂��B Howland���͓����̃C���^�[�i�V���i���X�N�[���ŋ��ڂ��Ƃ�T�A���y�����ɂ��͂����A���{��MI�����H���Ă��炵�����l�҂̂���l�ł��B �hMI�@around the World"�A"Mind, Work, and Life: A Festschrift on the Occasion of Howard Gardner's 70th Birthday (�u�n���[�h�E�K�[�h�i�[�L�O�_���W�v)�̎��M�҂̈�l�ł�����A�@��������̊����ɂ����Ă�����ȍv��������܂����B ���{MI������ꓯ�A���̒��N�̓���ɑ��邲�s�͂ɐ[�����ӂ̈ӂ�\���Ƌ��ɁA�S���炲���������F��\���グ�܂��B |

| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ | �x�����s������ David Howland�����n�[�v�����t�B  |

�@�@�@�@�@2015�N12��17���i�j�������������������������������������������������������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

���{MI������Γn�\�q���s���q���[�}���A�J�f�~�[������� http://haa.athuman.com�Љ�l���玖�ƕ��ɂĎГ����C�̈�Ƃ��āAMI���_���H�ɂ��Ă̍u�K������{�v���܂����B

�q���[�}���}���A�J�f�~�[�l���}���e�B�v���C���e���W�F���X�̍l�����Ɏ^�����Ē����܂����B����������̕��ɂ���MI�̍l��������������悤�Ȋ������s���ĎQ�肽���v���܂��B

|

|

|

�@�@�@�@�@2012�N5��27���i���j������������������������������������������������������������

| ���c����{�����w�@��w�ʼn�㞊��Y���A�u�}���e�B�v���C���e���W�F���X�ɂ��w�сv�Ə̂��ĂR���Ԃɂ��u�����s�����B�Ȃ��ł�MI���_�Ƌ���Harvard��PZ�ŊJ�����ꂽ�u�����̂��߂̋���v�ɂ��Ă��ڂ����������A�u����Q���҂���͔M�S�Ȏ��₪�Ȃ��ꂽ�B�@ |

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

�@�@�@�@�@2011�N10��21���i���j������������������������������������������������������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Howard Gardner, 2011 Prince of Asturias Award in Social Sciences

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���[�h�E�K�[�h�i�[����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2011�N�A�X�g�D���A�X�c���q�܁u�Љ�Ȋw����v��܊֘A���ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2012�N6��4���@�㞊��Y

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X�y�C���́��m�[�x���ܓI�ȁ��A�X�g�D���A�X�c���q��*�̎�����2011�N10��21

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ɃX�y�C���E�I���C�G�h(Oviedo)�s�ɂčs���AHoward

GARDNER�����͎Љ�Ȋw��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ŕ\�����ꂽ�B���̎��ɔނ̌��т�`���铮��⌻�n�ł̃C���^�r���[�����u�A�X�g�D��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�A�X�c���q���c�v�̃T�C�g�ɉ��L�̒ʂ�Љ��Ă���B�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u120604Howard Gardner PrinceAsturiasAwards.doc�v

�@�@�@�@�@2011�N6��18���i�y�j������������������������������������������������������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���[�h�E�K�h�i�[�v�l�̃G�����E�E�B�i�[���� �w���t�̗��ɂ�����Ă�����́x

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����@The Point of Words�FChildren's Understanding

of Metaphor and Irony�j��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ђ����[���㈲����܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@2010�N8��27���i���j�`29���i���j������������������������������������������������������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����c��w����c�L�����p�X�ɂ����{����S���w���52��J������A���̒���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�v���O�����̈�A����V���|�W�E����MI Theory�ɂ��Ă̕�������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

|

�@�@�@�@�@2010�N3��20��������������������������������������������������������������������������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@MI ���_�ƃn�[�o�[�h�̎�v�t���[�����[�N�i���_�I�g�g�݁j�̏Љ�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w������4���x�iDoU�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{MI ������@��@�㞊��Y

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�O�̍��� (2)�u�������߂̋���(TfU)�v�͋��番��݂̂Ȃ炸���Љ�ɂ����Ă����p�ł���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�t���[�����[�N�ł���A(1)�uMI ���_�v�Ƒg�ݍ��킹�čl����Ɛ[�����p���o����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�Ɛ����������A�����̑g�ݍ����̉ߒ��Ŗ����u�����̎��i���[�������j�v�ɂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����ɐ[�߂�̂����̏͂ł���B �I�����C����Ō��J����Ă���ٕ��̓������������ɏЉ��B

�@�@�@�@�@2010�N2��11���i�j�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�j�G���E�S�[���}�����猩���n���[�h�E�K�[�h�i�[ (���{MI������ ����@�㞊��Y)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Multiple Intelligences Around The World �̖`���̏͂ŃK�[�h�i�[�̓S�[���}���Ƃ̒��N�̊W��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�U��Ԃ��Ă���B�ނ����̂悤�Ȃ��Ƃ������̂͂߂��炵�����A�u�j���[���[�N�E�^�C���X���v�ɃS�[���}����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���[�h�E�K�[�h�i�[�Ɋւ��ċL�����L���������ŏЉ�邱�Ƃ͈Ӗ�������Ǝv���B

�@�@�@�@�@2009�N12��13��(�y)�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���GMI�A�J�f�~�[���\������w���܂����B�@�@�@�@�@�@�iJapan MI Society�@����Γn�\�q�j

�@�@�@�@2009�N7���@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�gMultiple Intelligences around the World�h Gardner, H., Chen, J., Moran, S.(Eds) ��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Jossey Bass WILEY����o�ł���܂����BJapan MI Society��Chapter 7��S�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan MI Society�@�j

�@�@�@�@�@2009�N3��30���i���j�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�p�ꋳ��w��iJELES�j��39��N��������c��w�ŊJ�Â���, �gMultiple Intelligences�Ɖp�ꋳ���h

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɂ��ču�������܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI �@Society����Γn�\�q�j

�@�@�@�@�@2008�N12��4���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

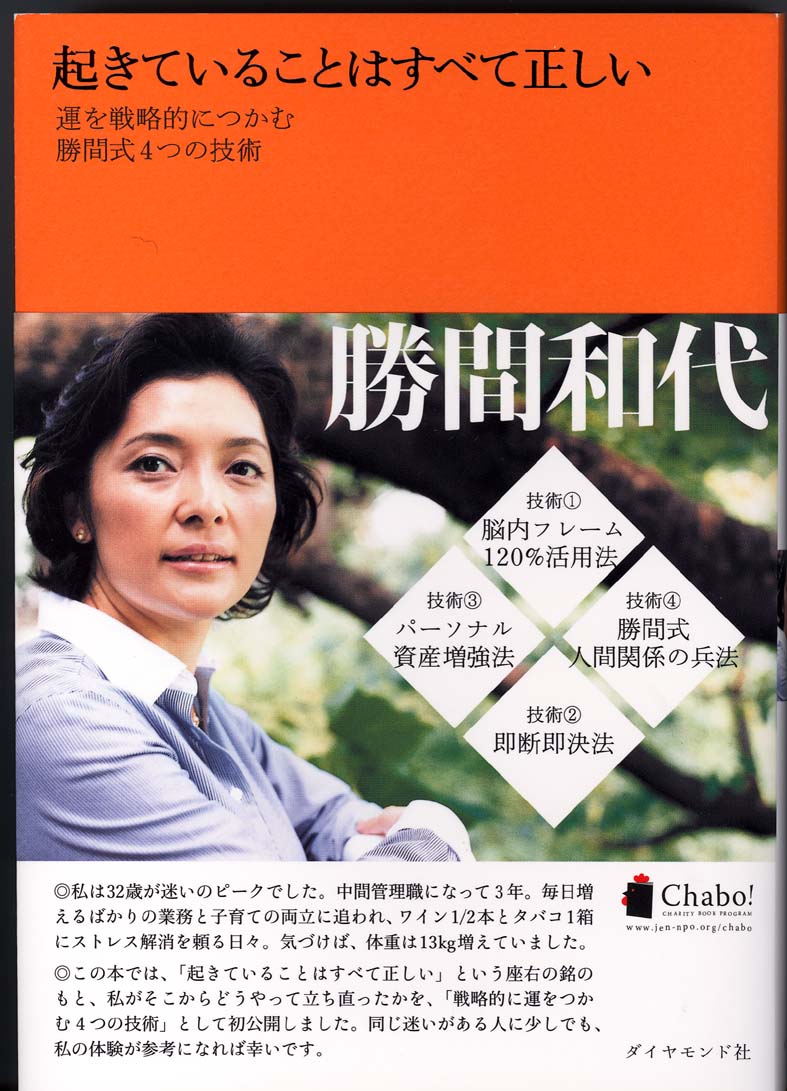

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�W�l�X������m��.1���ԁ@�a�コ��̖{�ɂl�h���グ����B�@

| 2008�N�̃r�W�l�X���łP�C�Q�ʂ𑈂����Ԙa�コ��̐V���u�N���Ă��邱�Ƃ͂��ׂĐ������v�̂Ȃ��Ń}���e�B�v���C���e���W�F���X�ɂ��ď�����Ă��܂��B �W�̃C���e���W�F���X�̐����͂��̃T�C�g�ł̓��{����p����Ă��܂��B �������������B |

|

�@�@�@�@�@2008�N11��21���i���j�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t�s���Β����w�Z�ŊJ�Â��ꂽ�u�\�j�[�Ȋw���猤����S�����v��܋L�O�u���Ƃ��āu�w�}���e�B�v���E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�C���e���W�F���X���_�v�Ɓw�����̋���v�̘g�g�݁v�ɂ��ď㞊�����b�����܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan MI Society����@�㞊��Y�j

�@�@�@�@�@2008�N11��21���i���j�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t�s���Β����w�Z�́u�\�j�[�q�ǂ��Ȋw����v���O���� 2007�N�x�ŗD�G�v���W�F�N�g�Z�v�Ƃ��ē��I�A�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�L�O���Ĥ�u�\�j�[�Ȋw���猤����S�����v���J�Â��A���J���ƂƋL�O�u�����s���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI Society����@�Îs���F�j

�@�@�@�@�@2008�N3��31���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�m�x�t�̕ҏW��c�ɎQ�������@

|

���E�ɂ�����MI���_���H��������Ƃ����ړI��Harvard��w��Gardner�𒆐S��20���J���̋���҂��{�s���܂��B���{�ɂ��Ă�JMIS���S������̂ŁANew York University�ŊJ�Â��ꂽ�ҏW��c�ɎQ�����܂����B �l�h���_�����\����25�N�̌������o�߂��A���̐��݂̐e�ł���Gardner�́u�^�̗����Ƃ́v�A�u���[�_�[�ɂȂ邽�߂̏����v�A�u�n���I�Ȑl�Ԃ�{������ɂ́v�A�����āu�Љ�ϊv�̂��߂ɂ́v�A�u�Љ�ɂƂ��Ă̗ǂ��d���Ƃ́v�E�E���ɂ��Ă̌����𑱂��A�Љ�ɉs�������Ă��܂��B����25�N�Ԃ�Gardner���g��MI���_��i�W�����A�Ɛя�A���𐋂��Ă��܂����B���̊ԁA�Ȋw�Z�p���ߋ��ɑO������Ȃ��قǐi�����A���B�̐������傫�ȕω������Ă��܂����B���̌��ʁA������傫�ȕϊv��ω��Ɍ������A����ҒB�͐V���Ȗ��ɔY�܂���Ă��܂��B���B�̐����̔��{�I�ȕω����l������ƁAMI���_�������ɋ���E�ŋ������ł��邱�Ƃ͊�Ղł�����܂��B���ꂪ�������ł��葱����̂͂��̗��_�̕��Ր��Ƃ��̗��_�̐������ɗ��R������悤�Ɏv���܂��B�ҏW��c�̎Q���҂̏o�g���͔��W�r�㍑�����i���A���琅���̍����n�悩�炻��ɂ������n��Ɛ獷���ʂł���ɂ�������炸�AMI���_���L���ł���ƒf�����鋳��ҒB�̌��t������𗠕t���Ă��܂��B ��c�̒��œ��ɋ����[���v���������҂̓��e���Љ�܂��i�o�ŗ\��̖{�̓��e�ł͂���܂���j�B �t�B���s���F�w�Z�̗\�Z�͔��ɏ��Ȃ��A���ނ⋳��A���������w�����鎑�����Ȃ��B�t��Ȃǂ��E���Ă��āA�Z���̎��Ƃ����Ă��邪�A�����Naturalist Intelligence�ɂ��q����B���ȏ����w���ł��Ȃ��̂ŃA�����J�ȂǂŔp������鋳�ȏ�������悤�ƍl���Ă���B���W�r�㍑�ł��邽�߁A�w�Z���ǂ̂悤�Ȑl�ނ�y�o���Љ�����コ���Ă������Ƃ��ł��邩����ɍl���ċ��炵�Ă���B �����FMI���_�͑�ϐl�C�����邪�A������ɗ��������ی�҂��q���̑S�Ă�Intelligences��L�����Ɖ��y��̈�A���p�̌m�Âɒʂ킹�A�q���̐������Z�����Ȃ��Ă���B �m���E�G�C�F����ɂ͑����̗\�Z���^�����A����Ɋւ��Ă͌b�܂ꂽ���ł���BMI���_�̐^�����m���E�G�C�̋���̍���ɓ`���I�ɑ��݂��Ă���̂ł��̗��_�����p���邱�Ƃ͔�r�I�ɊȒP�ł���B �R�����r�A�F(�A���[���`���H)�@����̕s���肪����ɂ������e����^���A�Z���\�͂Ȃǂ̕s����S�z������B �A�����J���O��(�A���]�i)�F���L�V�R������̈ڏZ�҂ɂ��A�p��̘b���Ȃ����k�̑Ή��ɒǂ���B�ǂ̂悤�Ɏ��M���������A���k���M��������Ƃ���Intelligence�������Ă��邱�Ƃ����������B |

|

|

|

�@�@�@�@�@2008�N3��24���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���[�h�E�K�[�h�i�[�� �gMultiple Intelligences

:New Horizons�h �̏���F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�uIntroduction to Multiple Intelligences Theory

with Personal views:

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}���e�B�v���E�C���e���W�F���X���_�̊T�v�Ǝ��I�l�@�v��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�\�j�[������c�̃T�C�g�Ɋ�e���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI Society����㞊��Y�j

�@�@�@�@�@2008�N3��24����������������������������������������������������������������������������@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���[�h�E�K�[�h�i�[�ƃ��F���j�J�EBoix-Mansilla�̋���

�u�����̎��Ƃ͉����H�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�gWhatare the quality of Understanding?�hTeaching

for Understanding:

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ LinkingResearch with Practice. �̏���:

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Introduction to the Quality of Understanding with Personal views:

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Four Dimensions of Understanding (DoU)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w������4���x�T�v�Ǝ��I�l�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�j�[������c�̃T�C�g�Ɋ�e���܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI Society����㞊��Y�j

�@�@�@�@�@2008�N1��21��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Introduction to the Quality of Understanding

with Personal views

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Four Dimensions of Understanding (DoU)

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w������4���x�̊T�v�Ǝ��I�l�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��E�ҏW�@�㞊��Y

�@�@�@�@�@2007�N12��17���i���j�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��t�s���Β����w�Z�́u�\�j�[�q�ǂ��Ȋw����v���O����

�ŗD�G�v��܂��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI Society����@�Îs���F�j

�@�@�@�@�@2007�N3���@�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���É���w��w�@�w���f�B�A�ƕ����x��3���i���ی��ꕶ�������ȃ��f�B�A�v���t�F�V���i���R�[�X�̃��f�B�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����_���W���[�i���j�Ɂu�R�~���j�P�[�V�����ɂ����闝���v�Ƒ肵2003�N�`6�N�̏㞊�̍u�`�T�v����e��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�܂����BHarvard Graduate School of Education

Project Zero���J�������t���[�����[�N�i���_�I�g�g�݁j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�̊����g�ݍ��킹�āA���f�B�A�̐��E�ɉ��p�������̂ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI Society����@�㞊��Y�j

�@�@�@�@�@2006�N8��6�� �E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Professor Howard Gardner, Japan Lectures 2006��Japan

MI Society�����ق��܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������w�E�\�j�[������c���Â̍u����F�gWhy Deep Understanding Should Be Central in All Education?�h

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u���́A�[�����������ׂĂ̋���̒��S�ɂȂ�ׂ��Ȃ̂��H�v��Summary

report�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI Society����@�㞊��Y�j

�@�@�@�@�@2006�N8��5���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���N���b�N�ɂ�PDF�t�@�C������ |

||||

| �@�Q�O�O�U�N�W���T����藈�����������n���[�h�K�[�h�i�[�����͓�����w��w�@����w�����ȂQ�P���ICOE��b�w�͌����J���Z���^�[�ƍ��c�@�l�\�j�[������c���ẤuWhy

Deep Understanding Should be Central in All Education?�v���e�[�}�ɓ�����w�ɂču���A�܂������ɂ̓\�j�[���j�o�[�V�e�B�ōu���ƖZ�������������Ȃ����B

�@���̊Ԃɂ͓����̌o�c�҂����ƍ��k����ȂǓ����ł̐�����v�l�ł���Ellen Winner���ƂƂ��ɖ��i���A�X���A�A���̓r�ɂ����B ���A�����z�z����Professor Howard Gardner Japan Lectures 2006�i�W�y�[�W�j����]�̕��͂P�Q�O�~�؎���̏�A�����ǂ܂ł��\�����݂��������B |

||||

| �@�@�@�@�@�@�@��JMIS��㞊��Y������ł̍u��������|�[�g�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��B | ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�@�@�@�@2005�N8��27���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

|

�@�@�@�@�@2005�N6��9���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�K�[�h�i�[�@ASTD AWARD ����@

| ���E�I��Ƃ��Q������ASTD�i���{����͑���Ƃ��n�߁A�Q�O�O���ȏオ�Q���j�ɂ�2004�N�x��ASTD�@AWARD�̂ЂƂƂ���Lifetime

Achievement in Workplace Learningand Performance�̕���Ńn���[�h�K�[�h�i�[�̎�܂�2005�N6��5������A�����J�I�[�����h�ōs��ꂽASTD�̃J���t�@�����X�Ŕ��\���ꂽ�B 1983�N�ɔ��\���ꂽ�}���e�B�v���C���e���W�F���X�̗��_�͂��Ƃ��A�ߔN�K�[�h�i�[�������ɗ͂𒍂��ł���Good Work �v���W�F�N�g�܂ł��܂������ʂ���ܗ��R�ƂȂ��Ă���B �ڂ����͉��L�y�[�W���������������B �@�@�@�@�@�@�@�`�r�s�c�@�`�v�`�q�c�@�Q�O�O�S ��ASTD�Ƃ� ASTD�iAmerican Society for Training&Development�j�́A�č��𒆐S�ɁA���E�e������g�b�v��Ƃ̐l���S�������A��w�⌤���@�ւ̐l�������҂��W���A�ŐV�̃c�[���E����̏��������s�����E�ő�̐l���w��ł���B���N�A�č����̓s�s�ŊJ�Â����B |

�@

�@�@�@�@�@2004�N11��12���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�u���n�����F��b�u���d�m���iMI�j��m���Ă���Q�@�v�@��葽�����[�^���[�N���u�v�@�@

|

11��11���ɐ�葽�����[�^���[�N���u�̑�b�u�t�Ƃ��ď�����܂����B���ɂ́A�ٌ�m�A�ŗ��m�A��t���n�߂Ƃ���e����啪��ł�����̒����N��w�A��30���̃��[�^���A�����Q������܂����B�L���͈͂̒��O�ɍ��킹�āA����͂����̃X���C�h�̒��ɑ傢�ɃC���[�W�F�e�C���e���W�F���X���\������̋L�O�؎�[��[�N���A�A�C���V���^�C���A����@�g�A���шꒃ�A�����k�ցA�����A�}��I��A�t�@�[�u��]����ꂽ���̂Ƃ��܂����B���e�͎��MI���_�Ƃ��āA���̓_�������Ă��b�������Ă��������܂����B �@�@�b�̓������F�@�u�Q�P���I���}����ɂ�����v ��P.F.�h���b�J�[ �u�����̋����_�A���ӂȓ_�������������āA���̕���Ŋy���ށB�v ����l�̈�ې[���A�����̂����������Ȃ�ɉ��߂�����A ���l�������[���ɂ��A�Ӌ`�̂��鐶���𑗂邽�߂ɂ͎������g�́u���݁v�A�u�^�����g�v�A�u�����̒m���̃v���t�@�C���v��m�肳��ɂ��̕���Ŋy���ނ��Ƃł���B�� �ƂȂ�܂��B�����Ă���́A�Q�Q����͂܂������A���Ă̋���E���͂��߂Ƃ��A�r�W�l�X�E�ł��̗p�������A�u���d�m���̗��_�v�Ő�������邩�Ǝv���܂��B �A�@�Z�߂Ƃ��āFMI�̃����Y���g���A�r�W�l�X���܂߂��L�͈͂̕�������������Ƃ��o���܂��B ��MI in the Wider World -��X���g�̃C���e���W�F���X�E�v���t�@�C�����l���邱�Ƃ�����Ă��܂��B���l�Ƃǂ����݂ɍ�p���邩�A�����āAP.Drucker���̓K�ȃt���[�Y�ł����ƁA�gHow we manage

ourselves.�h�@�u�����ɉ�X���g�𑀏c���邩�B�v�ƂȂ�܂��B -Intelligence�̐S���w�ɍv�����邱�ƂɎn�܂�MI���_�͒����������ŗ��܂����B����ɂ����Ă͏��w�Z�̋���ҒB�̋��������Z�A��w�̒i�K�ɂ܂ōL����܂����B�����ق̐��E�ł�MI�̊T�O������ƌ�y�̊Ԃ̐����i�r�Q�[�g���邱�Ƃ������܂����B�ߔN�ł͂܂��܂����傷��r�W�l�X�̑��������l��MI�̃e�[�}�ɂЂ��t�����Ă��܂��B�Ⴆ�A�l�����ւ̓��͂̂��߁A���i���E�}�[�P�e�B���O�̂��߂̎�i�Ƃ��āA�����ʓI�ȘJ���E��Ɗ��̃g���[�j���O���߂ɁB �B�@����MI�v���t�@�C�� -��b��30���ƌ����Ă��܂��̂ŁAMI�v���t�@�C���̃V�[�g��z�z���A�������A��ɂȂ��āA�������������Ƃɂ��܂����B �ȏ�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ӁF�㞊��Y |

|

|

|

|

�@�@�@�@�@2004�N10��30���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�\�j�[������c�ɂă��[�N�V���b�v�v�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�oroject�@Zero�@�r�h�C���҂ɂ��u����v�\�j�[������c��t�x��

|

�P�O���R�O����t�s���s�ꏬ�w�Z�̑̈�قɂāu�����ɂ�����PZ�@Frame Works�̉��p�����̃��[�N�V���b�v�v���J�Â���܂����B���̃Z�~�i�[�́A2003�E2004�̔N�\�j�[���c���h�����ꂽ���𗝉ȋ������u�t�Ƃ��āu���ꂩ��̓��{��S�����ȋ���̉ۑ�v���e�[�}�Ƀ\�j�[������c��t�x���̓��ʊ��Ƃ��āA����E�����������čs���܂����B ����ɁA�����ȑO��C���w���A���X��w��w�@�����̍]�c�@���搶�̊�u���A����юQ���u�t�S���ɂ�铢�c���s���܂����B |

|

|

| �@�@�@�@�@�@�Îs�搶�̍u�� | �����ې搶�E���ؐ搶�E�Îs�搶 |

�@�@�@�@�@2004�N9��9���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

|

Changing Minds: The Art and Science of Changing Our Own and Other People's

Minds by Howard Gardner |

| �@�@Changing Minds���x�X�g�Z���[�Ƀ��X�g�A�b�v����܂����B | |

| �@�@The BusinessWeek Best-Seller List Hardcover Business Books ���@�S���X�g15����10�ʁA���X�g�o��ꃖ�� 10. CHANGING MINDS By Howard Gardner (Harvard Business School -- $26.95) The art of persuasion, by a Harvard psychologist. Last month: --, Months on list: 1 http://www.businessweek.com/magazine/content/04_23/b3886031.htm |

|

| �A�@For all Economist books and range of exclusive business ... Best Selling Titles, ... Changing Minds * was ��16.99 Gardner, Howard McGraw Hill Publishing Company, ��14.44, Eats Shoots & Leaves * was ��9.99 Truss, Lyn Profile Books, ��8.49, ... HBE Manager's Toolkit * was ��12.99 Harvard Business Review Harvard Business ... ��6��/�S���X�g25�@�@6th, 25books listed�@6th CHANGING MINDS http://www.economistshop.com/asp/book.asp? SY_SessionID=15065433&cat=21&title=Best+Selling+Titles&Nav=List |

|

| �BThe B4B Business Management & Leadership Top 10 (June 2, 2004) Business Information Centre - Print Resources ... C$35.99. Investment Leadership: A Guide to Best Practices, James W. Ware & Beth Michaels & Dale Primer (John Wiley & Sons), C$76.95. ... C$71.99. Book. ... The First 90 Days: Critical Success Strategies for New Leaders at All Levels, Michael Watkins ... ���@8th/10�@�A���A (June 2, 2004) http://www.rotman.utoronto.ca/BIC/resources/printresources.htm#MonthlyTop10 |

|

| �CThe Chief People Officer's (CPO) suggested list: "Changing Minds" by Howard Gardner ���@����list�̃g�b�v Silicon Valley Executive Business Program Require and Recommended ... ... SUGGESTED READING FOR YOUR BOOK SHELF: ... "The Executive in Action : Managing for Results, Innovation and Entrepreneurship, the Effective Executive" by Peter Drucker. Heart: http://www.siliconvalleypace.com/books.html |

|

| �DMonday September 6th 2004 Changing minds Might the proper study of management

be man? ���@Apr 15th 2004 From The Economist print edition http://www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=2592934 |

|

| �ERadio�C���^�r���[�ł��BHG���Q�X�g�Ƃ��ēo��Blistener���Q�����Ă��܂��B�i37���j ���@Howard Gardner, 'Changing Minds' Professor Howard Gardner of Harvard Discusses his Book, Hobbs Professor Howard Gardner discusses his upcoming book, "Changing Minds," and its relevance in an election year, NPR's Talk of the Nation, 4/8/2004 Talk of the Nation audio http://www.npr.org/features/feature.php?wfId=1829910 April 8, 2004 -- In his new book, Changing Minds, Howard Gardner examines how politicians, creative artists, busines leaders, teachers and prospective dates go about the business of changing deeply held opinions -- what works, what doesn't, and why. From the book, Gardner's Seven Levers of Mind Change: 1. Reason 2. Research 3. Resonance 4. Representational Rediscriptions 5. Resources and Rewards 6. Real World Events 7. Resistances Guest: Howard Gardner, professor of cognition and education at the Harvard Graduate School of Education |

|

| �FThe Secret of Dramatic Change at BP April 19, 2004 ���@British Petroleum reinvented itself ten years ago. How? An excerpt from renowned educational psychologist Howard Gardner�fs new book, Changing Minds. http://hbsworkingknowledge.hbs.edu/item.jhtml?id=4069&t=organizations |

|

| �GOn Thursday, October 14th, Howard Gardner will present the Spotlight

Plenary at User Interface 9. ���@http://uie.com/events/uiconf/speakers/ Expert Speakers For this conference, we�fve sought out experts who have the most advanced thought on the topics designers want to hear. We only add them to our conference program after we�fre satisfied we�fve found the best, most knowledgeable speakers. This year, we�fve recruited a fabulous group of speakers, ready to help you solve your biggest design problems. Spotlight Plenary Speaker Howard Gardner, Professor of Cognition and Education, Harvard Graduate School of Education The author of twenty books and several hundred articles, Professor Howard Gardner is best known in educational circles for his theory of multiple intelligences, a critique of the notion that there exists but a single human intelligence that can be assessed by standard psychometric instruments. During the past two decades, he and colleagues at Project Zero have been working on the design of performance-based assessments; education for understanding; the use of multiple intelligences to achieve more personalized curriculum, instruction, and assessment; and the nature of interdisciplinary efforts in education. Professor Gardner is the John H. and Elisabeth A. Hobbs Professor of Cognition and Education at the Harvard Graduate School of Education. He also holds positions as Adjunct Professor of Psychology at Harvard University, Adjunct Professor of Neurology at the Boston University School of Medicine, and Senior Director of Harvard Project Zero. In recent years, in collaboration with psychologists Mihaly Csikszentmihalyi and William Damon, Gardner has embarked on a study of GoodWork - work that is at once excellent in quality and also socially responsible. This year, two new books will be published: Changing Minds: The Art and Science of Changing our Own and Other People�fs Minds and Making Good: How Young People Cope with Moral Dilemmas at Work |

|

| �Hbusinessweek bestseller http://www.businessweek.com/pdfs/2004/0423_bestseller.pdf |

|

�@�@�@�@�@2004�N7��7���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�@�@

| ��2004�N7��7������13���܂Ńv���W�F�N�g�[���̃T�}�[�C���X�e�B�e���[�g�J�Â����B �@�Ăɍs����n�[�o�[�h��w����w��w�@�̃v���W�F�N�g�[����Âɂ��T�}�[�v���O���������N�������I�������B���N�̓\�j�[������c����h���̌����w�Z3���A���c����1���v���X���A���{��5���ɉ����A�����Ɖ��l����̃C���^�[�i�V���i���X�N�[���̐搶2�����Q�����ꂽ�B �@1�T�Ԃ̃v���O�����́u�����Ƃ͉����v���e�[�}�Ƀf�B�X�J�b�V�����A���K�����s����A�n���[�h�K�[�h�i�[�����A�f�r�b�h�p�[�L���X�������ɂ��v���i���[�Z�b�V�������J�Â��ꂽ�B |

|

|

|

| �@�@�@���x�ݖ؉A�Ŏ��R�ȂЂƂƂ����y���ގ�u������ | �@�@�@�@�@�@�v���i���[�Z�b�V�����̗l�q |

|

International Conference of Multiple IntelligencesTheory and It's Application and Thrid Annual Conference of DISCOVER in China(DIC) |

|

|

|

| �@�@�@�@�@�@�@�K�[�h�i�[���̍u�� | �Γn�\�q�����k���ɂđ�3��MI�� �@�@�@���{��MI����ɂ��ču�� |

�@

|

�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̃T�C�g��

�@�@�@�@2004�N�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �gTeaching for Understanding�h Wiske, S. �̏���F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�uIntroduction to Teaching for Understanding

(TfU) with Personal views�F

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�������߂̋���(TfU)�x�̊T�v�Ǝ��I�l�@ �v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�j�[������c�̃T�C�g�Ɋ�e���܂����B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�iJapan

MI Society����㞊��Y�j

�@�@�@�@2003�N6��11���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

���@�n���[�h�E�K�[�h�i�[���������u���i�Q�O�O�R�N�U���j �@�@�@������w���猤���ȁ@��b�w�͌����J���Z���^�[����c�@�l�\�j�[������c� �@�@�@ICU���ۊ����w�A�\�j�[������ЁATeachers College, �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ Columbia University, Tokyo�A �P�j�n���[�h�E�K�[�h�i�[�i�n�[�o�[�h��w�����w�@�����j�@�u�����@ �@�@�@�u21���I�̋���A�n�����Ƒ��d�m���v �@�@�@�@Creativity and Multiple Intelligences (MI) in Education �@�@�@ �@�@�@�@�R�[�f�C�l�[�^�[�F�����@�w�i������w���猤���ȋ����j �@�@�@�@�Q�O�O�R�N�U���V���@������w�@�R���� �@�@�@�@���ÁF������w���猤���ȁ@��b�w�͌����J���Z���^�[ �@�@�@�@�@�@�@���c�@�l�@�\�j�[������c �@�@�E�n�[�o�[�h��w�����w�@�n���[�h�E�K�[�h�i�[�����@�����{�u��2003.06���@ �@�@�@�@�z�z�Q�l�����F �@�@�@�@�u���d�m���iMI�j���_�vMultiple Intelligences (MI) Theory�T�v�Ǝ��I�l�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ҏW�E���@�㞊��Y �Q�j�\�j�[���f�B�A���[���h���w�B�\�j�[�w�p�Z�~�i�[�ɂāA�u���B �@�@2003.06.11 �R�jTeachers College, Columbia University, Tokyo on June 8.

|

�@�@�@�@2003�N6��8���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E

|

���ǔ��p����2003.06.08�̃n���[�h�E�K�[�h�i�[�����C���^�r���[�L�� �hEducate for multiple intelligences�h�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Gregory Strong Special to The Daily Yomiuri http://www.jefallbright.net/node/view/1405 "Psychology really has had two big impacts on society," Harvard University psychologist Howard Gardner told a packed lecture room at Teachers College, Columbia University, Tokyo on June 8. "The first has been in advertising--mind manipulation--and the other has been intelligence testing." Gardner, who was on a weeklong speaking tour in Tokyo, criticized the traditional view of intelligence as that of a single factor, largely inherited and about which one can do little. The award-winning 59-year-old professor of cognition and education traced the development of standardized IQ testing from its turn-of-the-century origins to its present dominance of education in the United States. He described how this narrow view of thinking often left people with the idea that there was not much they could do to improve themselves. He contrasted that with the view of intelligence in Asia. |

| �@ |